KongressBrief: Editorial Februar 2025

Gedanken zum Weltfrauentag

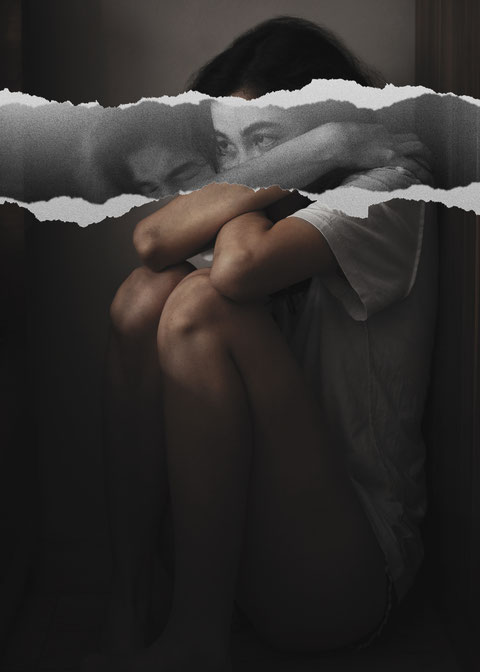

Am 8. März feiern wir den Weltfrauentag – in Berlin sogar ein offizieller Feiertag! In diesem Jahr, nicht nur ein Tag, um ganz allgemein ein Zeichen für Gleichberechtigung zu setzen, sondern auch Anlass, um auf Rückschritte aufmerksam zu machen. Frauenrechte werden wieder kleiner geschrieben oder fallen ganz aus, wie z.B. in Afghanistan.

Aber auch in Deutschland dauert es ein klein bisschen zu lange mit der Gewaltschutzstrategie. Rund 900 versuchte Morde an Frauen jedes Jahr, wovon etwas mehr als 300 tatsächlich tödlich enden, Tendenz steigend, da inzwischen auch in Deutschland patriarchale Machtverhältnisse wieder an Grund gewinnen, ebenso wie bestimmte Werte, die Frauen per se als minderwertig und als Besitz definieren – in nahezu allen Gesellschaftsschichten. Also an fast jedem Tag im Jahr wird eine Frau Opfer ihres Frauseins, sei es als Ehefrau, Freundin oder bei einer Vergewaltigung oder .... Bildlich ausgedrückt darf man sich auch einen nahezu voll besetzten Jumbo vorstellen, der einmal im Jahr abstürzt.

Für die physische und psychische Gesundheit der gefährdeten Frauen, aber auch deren Kinder wäre viel getan, wenn wir z.B. die spanische Version der elektronischen Fußfessel übernähmen. Hier werden Täter getrackt, und wenn sie ihren potentiellen Opfern zu nahe kommen, gibt es eine Warnung, sich wieder zu entfernen und an die Frauen, sich in Sicherheit zu bringen. Und dann kommt die Polizei. Ein sehr erfolgreiches Verfahren. Ach, und auch Spanien ist als europäisches Land der gleichen DSGVO verpflichtet.

Wunsch: Opferschutz vor Datenschutz und in dem Fall Täterschutz.

Frauenrechte sind noch nicht selbstverständlich! Allein daran zu erkennen, dass sie immer wieder ausdrücklich diskutiert und benannt werden (müssen). Aufklärung und Sensibilisierung in Schulen, Medien und durch politische Institutionen sind unverzichtbar und müssen zu einem gesamtgesellschaftlichen Klima beitragen, in dem gleiche Rechte für Männer und Frauen in allen Bevölkerungsschichten unverhandelbar sind. Ein sehr sehr langer Weg. Auch eine spanische Erfahrung.

Bis dahin braucht es zunehmend ausreichende Schutzmöglichkeiten: Frauenhäuser, Notrufstellen und psychologische Betreuung müssen flächendeckend und niederschwellig zugänglich sein. Auch auf gesetzlicher Ebene wäre mancher Urteilsspruch zu überdenken, der betroffene Frauen wieder in die häusliche Hölle zurückschickt, da der prügelnde Ehemann ja dennoch Vater der gemeinsamen Kinder ist und daher das Sorgerecht behält. Zu überlegen wäre hier, welches soziale Erbe man Kindern (Mädchen wie Jungen) mitgibt, die in einem gewalttätigen Haushalt aufwachsen...?

Hoffentlich sind wir am 08. März 2026 eine Gewaltschutzstrategie weiter....

KongressBrief: Editorial Januar 2025

SAVE THE DATE

5. BundesKongress Gender-Gesundheit

Herausforderungen und Potentiale

geschlechtsspezifischer Gesundheitsversorgung

Wann: Donnerstag, den 05. Juni 2025

Wo: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften

Am Gendarmenmarkt | Jägerstraße 22/23

10117 Berlin

Das Institut für Gender-Gesundheit e.V. richtet zusammen mit iX-Institut für Gesundheitssystem-Entwicklung seinen fünften Bundeskongress Gender-Gesundheit aus.

Seit dem ersten Bundeskongress Gender-Gesundheit 2013 und dem letzten im Jahr 2016 hat die Forschung im Bereich der Gendermedizin weitere Indikationen in den Fokus genommen – das ehemalige „Nischenthema“ ist seit Jahren fester Bestandteil in der Fachpresse, den Publikumsmedien und der gesundheitspolitischen Diskussion und findet damit Eingang in die Koalitionsverträge der jeweiligen Regierungen.

Vor diesem Hintergrund möchte der Bundeskongress Gender-Gesundheit 2025 nun nach dem inzwischen Erreichten und dem aktuellen medizinischen und gesellschaft-lichen Status Quo fragen und einen allgemeinen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung geben und diskutieren, inwieweit es bereits gelungen ist, gender-medizinische Kenntnisse in die Versorgung zu integrieren. Auf gesundheits-politischer Ebene fragen wir nach dem Fortschritt der paritätischen Besetzung von Führungspositionen und welche (politischen) Leitplanken den Prozess stärken könnten.

Was erwartet Sie?

§Einblicke & Diskussionen zum aktuellen Stand der Gendermedizin und Forschung

§Workshops zu den Themen:

§ Onkologie m/w

§ Frauengesundheit

§ Männergesundheit

§ Aus- und Weiterbildung

§(Podiums-)Diskussion mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Bereichen Krankenkassen, Versorge, Selbstverwaltung, DKG, Gesundheitsberufe, Politik

https://www.bundeskongress-gender-gesundheit.de/institut-für-gender-gesundheit-e-v/kongress-2025/

KongressBrief: Editorial Dezember 2024

Alle guten Wünsche für das neue Jahr!

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern ein gesundes 2025 viel Erfolg bei allen Projekten, gute Nerven für alles, was nicht klappt und viele frohe Stunden, trotz der schwierigen Zeiten.

Und hier schon mal ein paar Anregungen für die Neujahrswünsche, aus den Wahlprogrammen der Parteien zum Thema:

CDU/CSU, S. 68:

Gesundheit von Frauen stärker in den Blick nehmen. Bei Prävention, Entstehung, Diag- nose, Therapie und der Erforschung von Erkrankungen bestehen zwischen Männern und Frauen zum Teil noch große Unterschiede. Auch wenn einige Fortschritte gemacht wur- den, sehen wir weiterhin viele geschlechtsspezifische Ungleichheiten zuungunsten von Frauen. Wir wollen geschlechtsspezifische Medizin stärker als bisher als eigenständiges Aufgabenfeld vorantreiben. Dazu braucht es Konzepte und Maßnahmen, die Frauen in Gesundheitsbildung, -förderung und -versorgung besser erreichen – unterstützt durch ein insgesamt differenziertes und geschlechtergerechtes Vorgehen in Forschung und Versorgung.

https://www.politikwechsel.cdu.de/sites/www.politikwechsel.cdu.de/files/docs/politikwechsel-fuer-deutschland-wahlprogramm-von-cdu-csu-1.pdf

SPD, S. 45:

Wir wollen, dass Frauengesundheit noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Wir schließen Datenlücken und verbessern die Versorgung etwa bei Endometriose, Geburt,VerhütungsmittelnundindenWechseljahren,damitdieGesundheitsversorgungden spezifischenBedürfnissenvonFrauengerecht wird.

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Programm/Entwurf_Regierungsprogramm_2025.pdf

Bündnis90 / Die Grünen, S.52:

Selbstbestimmung über den eigenen Körper setzt ein geschlechtergerechtes Gesundheitssystem voraus: Forschung, Ausbildung und medizinische Praxis müssen geschlechtsspezifische Aspekte zur Verbesserung der Frauengesundheit zwingend berücksichtigen. Auch im Gesundheitswesen wollen wir durch Quoten und bessere Arbeitsbedingungen mehr Frauen in die Führungsgremien holen.

https://cms.gruene.de/uploads/assets/20241216_BTW25_Programmentwurf_DINA4_digital.pdf

FDP, S.28:

Wir möchten durch eine geschlechtsspezifische Versorgung und optimale Diagnosen die Frauengesundheit verbessern. So setzen wir uns für eine intensivere Erforschung von Krankheiten wie Endometriose, PCOS, Lipödem, Brustkrebs sowie geschlechtsspezifischer Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein.

https://www.fdp.de/sites/default/files/2024-12/fdp-wahlprogramm_2025.pdf

Der strukturellen Diskriminierung von Frauen soll ein Ende gesetzt werden. Das macht Hoffnung, aber Vorsicht: nicht die Männer vergessen und neue Defizite übersehen.

KongressBrief: Editorial November 2024

Roll-back

Leider, leider machen wir Rückschritte. Die Gewalt gegen Frauen nimmt zu. Wie sicher, frei und unbehelligt sie sich im öffentlichen Raum bewegen können, v.a. wie sicher sie sich in ihren eigenen Wänden fühlen dürfen, ist ein Indikator für den zivilisatorischen Status Quo einer Gesellschaft. Wir machen Rückschritte.

Frauen sind unterschiedlichen Formen der Gewalt ausgesetzt, wie der jüngste BKA-Bericht bezeugt: physischer sowieso – jeden zweiten Tag stirbt eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners, Beleidigungen, Vergewaltigung – alles dabei.

Die Forderungen nach gesonderten U-Bahn-Waggons für Frauen im öffentlichen Nahverkehr aufgrund zunehmender Vergewaltigungen erinnern an Indien, eines der gefährlichsten Länder für Frauen. In Deutschland wird diese Idee zu recht als Bankrott-Erklärung in Sachen Frauenrechte wahrgenommen, wie die darauf folgende hitzige Diskussion, zwischen Befürworter*innnen und Gegner*innen zeigt. Sie beseitigt aber nicht das Problem, dass für junge Frauen oder Frauen überhaupt der öffentliche Raum weniger sicher ist oder sogar ausgesprochen gefährlich sein kann. Es bedarf einer ehrlichen Analyse der gesellschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre. Sorry, aber das ist Teil des Problems.

Dazu gehört auch, dass es zunehmend an Frauenhäusern und sicheren Unterkünften für Frauen fehlt, die aus den eigenen vier Wänden fliehen müssen, weil sie ein selbstbestimmtes Leben führen möchten.

Das passt auch zum weltweiten Roll-back in Sachen Frauenrechte. In Afghanistan hat das derzeitige Taliban-Regime Frauen von einem Tag auf den anderen von jeglicher medizinischer Ausbildung ausgeschlossen. Also nicht nur angehene ÄrztINNEN sind bis auf weiteres zur Utopie in diesem Land geworden, sondern auch Krankenschwestern oder Hebammen. Männliche Ärzte dürfen Frauen sowieso nicht anschauen, geschweige behandeln. Auch ohne Statistiker zu bemühen, dürfte klar sein, dass Mütter- und Kindersterblichkeit rasand steigen werden und die Lebenserwartung von Frauen insgesamt signifikant sinken wird.

Im Mittelalter lag die Lebensspanne einer in Europa geborenen Frau durchschnittlich bei 20-25 Jahren, Männer hatten mit etwa fünf zusätzlichen Jahren zu rechnen, trotz reichlicher Kriege und unsicherer, häufig gewalttätiger Verhältnisse. Die künstlich provozierten mittelalterlichen Bedingungen im Gottesstaat führen zu einer bewussten Ablehnung medizinischen Wissens und gefährden nicht nur die Frauen, sondern auch die Gesundheit der gesamten Bevölkerung. Tote Mütter können keine Kinder groß ziehen und keine weiteren zur Welt bringen. Frauen, die nicht da sind, können keine Menschen pflegen, und solche Aufgaben werden die „Gotteskrieger“ wohl kaum selbst übernehmen.

Erstaunlich, dass diese Nachrichten kaum ein Echo finden, und recht schnell verhallen. Erstaunlich auch, dass die erschütternde Bilanz der im Gaza-Krieg umgekommenen Menschen rund 70 Prozent Frauen und Kinder aufweist, und keine Kommentatorin, kein Kommentator hinterfragt, warum überwiegend Frauen und Kinder den Blutzoll entrichten – vorausgesetzt, die Zahl stimmt? Wo sind die Männer, warum wird Frauen und Kindern nicht oder nicht ausreichend die Flucht ermöglicht? Wurden und werden sie als Schutzschilde mißbraucht, um die richtigen Schlagzeilen zu produzieren? Hier fehlen die Analyse und eine feministische Außenpolitik.

KongressBrief: Editorial Oktober 2024

Er ist wieder da!

Nun hat er es doch wieder geschafft. Und dieses Mal kam der Wähler-, und ja auch, der Wählerinnenwille klar zum Ausdruck. Kein Ausrutscher, sondern ein klares Votum für Donald Trump. Auf der hiesigen Seite des Ozeans reibt man, reibt vor allem frau sich die Augen mit der Frage: “Wie konnte das geschehen?“

Das Thema Abtreibung konnte Kamala Harris für sich verbuchen, aber es reicht eben nicht, wenn, möglichst konkrete, Perspektiven fehlen, angesichts der restlichen Probleme vor denen die USA ebenso stehen wie der Rest der Welt: Wirtschaft und unkontrollierte Migration.

Der Selbstbestimmung von Frauen drohen aktuell große Rückschritte in den USA, nicht nur bei der reproduktiven Gesundheit. Inwieweit der designierte Präsident weitere Verschärfungen beim Abtreibungsrecht plant und durchsetzen wird, bleibt abzuwarten, da sich inzwischen auch Stimmen unter überzeugten Republikanern melden, um das Verbot eines Schwangerschaftsabbruchs weniger rigide auszulegen. Die Rolle rückwärts scheint vorprogrammiert. Donald Trump verspricht, oder droht (?), Frauen, sie zu beschützen, „ob sie wollen oder nicht“. Das klingt, für den Vergleich bitte ich um Verzeihung, wie ein Zuhälter, der „beschützt“, abkassiert und ansonsten den „Schutzbefohlenen“ sagt, wo’s lang geht.

Wie gesagt: auch Frauen haben ihn gewählt – mit Überzeugung, unabhängig von seinen Äußerungen, wie er mit ihnen umgeht, also, „grab...“ und so. Woran liegt‘s? Ist es die (vermeintliche) Stärke, die in Wild-West-Manier komplexe Probleme aus dem Weg „schießt“ und die damit verbundene Haltung „Wo ich bin, ist oben“? Ist es das trügerische Versprechen, alle Probleme zu lösen und den Alltag der Bürger(innen) damit nicht weiter zu behelligen? Ist es eine Form des Stockholm-Syndroms?

Bei manchen Interviewpartnerinnen, die im Zuge der Berichterstattung rund um die Wahl zu Worte kamen, war zu erleben, wie Jahrzehnte der Women‘s-Lib-Bewegung spurlos an den Betreffenden vorübergegangen zu sein scheinen. Aus der starken Fraktion der Evangelikalen ist allen Ernstes zu hören, dass eine Frau im Präsidentenamt in der Bibel nicht vorgesehen ist, also gegen Gottes Willen steht. Politische Fragen? Qualifikation? Vorstrafen? Kein Gedanke. Präsident kann nur ein Mann werden.

Ich weiß, ich weiß, Geschichte ist selten linear. Auf freiheitliche und eher tolerante Perioden können durchaus konservative bis engstirnige folgen.

Freiheit ist anstrengend und will immer neu errungen werden. Es scheint als müsste diese Lektion etwa alle hundert Jahre „neu“ gelernt werden.

KongressBrief: Editorial September 2024

Zum Weltmenopausetag

Männer, Ihr müsst jetzt mal ganz stark sein! Heute geht es wirklich nur um Frauengesundheit, die unter der Flagge der Gender-Medizin oder der geschlechtersensiblen Medizin in den letzten Jahren und sogar Monaten noch mal einen Twist bekommen hat.

Mit Endometriose lassen sich endlich viele heftige Beschwerden sowie ungewollte Kinderlosigkeit von Frauen erklären. Wurden frühere Generationen mit Sätzen: „Das gehört halt dazu“ oder „nach dem ersten Kind wird’s besser“, abgekanzelt, wird der Gewebewildwuchs, der heftigen Menstruationsschmerzen und weiteren Beschwerden zugrunde liegen kann, nun endlich als Krankheit eingestuft und erforscht. Lang hat’s gedauert. Der 29. September dürfte als Endometriosetag zusätzlich dazu beitragen, dass dieses Krankheitsbild aus der Schmuddelecke des „Frauengedöns“ kommt. Warum ist hier nicht schon früher intensiv geforscht worden, auch um Betroffenen Erleichterung zu verschaffen, was wieder dazu führen könnte, dass weniger AU-Tage für die Tage erforderlich sind...?

Waren ausschließlich Frauen betreffende Erkrankungen bisher nicht so interessant, ökonomisch weniger vielverprechend, zu kompliziert für die Forschung, weil der weibliche Körper aufgrund der Hormonschwankungen bzw. einer Schwangerschaft komplizierter ist...? Führte bzw. führt (noch) die Einstellung „Frauen haben immer irgendwas“ dazu, weibliche Patienten weniger ernst zu nehmen? Beispiel: Klagen Frauen über Schmerzen, erhalten sie in der Notaufnahme sehr viel später als Männer Schmerzmittel; so Studien aus den USA und Israel.

Das führt mich gleich zum zweiten Tabuthema: Menopause bzw. genauer, Wechseljahre. Nein, keine Krankheit an sich, auch wenn es sich so anfühlen kann, aber durchaus Katalysator für viele Erkrankungen. Mit Absinken des Östrogenspiegels steigen die Risiken für Krebserkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck, einen erhöhten Cholesterinspiegel, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und damit auch für einen Herzinfarkt. Während die Beschwerden wie Schlaflosigkeit, Angststörungen, Erschöpfung und Hitzewallungen den (Arbeits-)Alltag der Betroffenen stark einschränken (können), wurden und werden z.T. noch die Risiken für ernsthafte Erkrankungen häufig nicht in den Blick genommen.

Die Frauen-Generation, die es zurzeit betrifft, hat zwar eine Karriere bei Gynäkologen bzw. Gynäkologinnen hinter sich, aber eben auch jene Sätze s.o. gehört, wenn Menstruationsbeschwerden der stärkeren Art zur Sprache kamen. Verbunden mit Erfahrungen einer oder mehrerer ruppig vonstatten gehender Geburten, läuft frau Gefahr, sich selbst nicht mehr ernst zu nehmen, wenn sich z.B. weibliche Symptome eines Herzinfarkts bemerkbar machen und als Wechseljahrsmaleschen einzustufen, die ja wieder vorbeigehen.

Fehlende Aufklärung, was Wechseljahre eigentlich bedeuten, verstärkt das Problem. Woher soll es auch kommen, wenn in der medizinischen Ausbildung, selbst im Fachgebiet der Gynäkologie, dieses Thema nicht Gegenstand des Curriculums war/ist?

Für eine Zusammenfassung der gesundheitlichen, gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Auswirkungen dieser Lebensphase sei die Lektüre des jüngsten Antrags der CDU/CSU-Fraktion für ein „Gesamtgesellschaftliche[s] Bewusstsein für die Wechseljahre der Frau […]“ empfohlen. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie es um die Forschung und gesamtgesellschaftliche Situation bestellt wäre, wenn Männer durch eine vergleichbare Phase gehen müssten....??

KongressBrief: Editorial August 2024

KI-gestützte Diagnostik und Therapien - so weit, so Traum?

KI-gestützte Diagnostik und Therapien, ePA, elektronisches Rezept, vernetzte Daten, die das gesammelte aktuelle (medizinische) Wissen bündeln und verfügbar machen – so weit, so Traum? Zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Je konkreter man sich jedoch in das Klein-Klein der Umsetzung begibt, desto deutlicher wird, dass KI eben nicht alles allein kann, wie der Begriff „Intelligenz“ vielleicht nahelegt, sondern dass es sich auch hier um Algorithmen handelt, die zunächst mit Daten gefüttert werden müssen. Je besser die Daten, je besser die Verknüpfung, desto besser die Algorithmen, die im besten Fall „intelligent“ wirken mögen.

„Ein Algorithmus […] ist eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder einer Klasse von Problemen. Algorithmen bestehen aus endlich vielen, wohldefinierten Einzelschritten.“,

so die Definition bei Wikipedia.

Gelingt eine saubere und umfassende Definition der Einzelschritte, wird es eine gute Lösung des Problems geben, gelingt das nicht, hat man unter Umständen ein neues Problem; denn am Ende bilden die Algorithmen das ab, was zuvor an Daten erhoben wurde, zur Verfügung steht und in den Algorithmus integriert wurde, also das Bewusstsein derer, die an der Entwicklung beteiligt sind. Wird ein Aspekt nicht berücksichtigt, kommt er im Rahmen der 0-1-Entscheidung nicht vor.

Noch fehlen vielfach Daten für ein ausgewogenes Algorithmusfutter. Wird aktuell der Gender-Health-Gap überwiegend „weiblich“ buchstabiert, so gilt die ein oder andere Datenlücke auch für Männer. Tatsächlich ist es erstaunlich, wie wenig von bereits vorhandenem Wissen z.B. zu den „weiblichen“ Ausprägungen der Herzinfarktsymptomatik im Versorgungsalltag implementiert ist. Bei vielen Erkrankungen, die Frauen betreffen wie z.B. Endometriose gibt es zudem reichlich Aufholbedarf, wurden diese Erkrankungen in der Vergangenheit schlicht nicht ernst genommen und wenn überhaupt nur sehr punktuell erforscht.

Psychische Erkrankungen bei Männern oder gar Depressionen sind inzwischen in Fachkreisen salonfähig geworden, dennoch zeigen die Zahlen weniger Diagnosen bei Männern, bei einer konstant dreifach höheren Suizidrate.

Je mehr man weiß, desto komplizierter wird’s natürlich. Der komplexe Einfluss von Östrogen auf das Immunsystem ist u.a. zum Gegenstand der Covid-19-Forschung geworden. Der Östrogenspiegel ist nicht immer gleich und nimmt mit den Wechseljahren bei Frauen ab. Verlief bei jüngeren Frauen die Infektion weitgehend „milder“, kann ihr fitteres Immunsystem aber mit der Impfung kollidieren und für unangenehme Nebenwirkungen sorgen. Gleiche Impfdosis für alle, immer? Oder richtet sich das nach dem Alter, dem veränderten Hormonhaushalt, dem (auch bei Männern) sich verändernden Stoffwechsel...? Was ist mit Long-Covid?

Der Vorstoß der bayrischen Gesundheitsministerin Judith Gerlach in diesem Sommer, mit Forschungsgeldern KI und Frauengesundheit zu verknüpfen, hält das Bewusstsein wach, dass der Gender-Health-Gap überwiegend auf Frauen zutrifft. Und die Ausschreibung des BMBF „Interaktive Technologien für eine geschlechtsspezifische Gesundheit“ ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, die durch Forschung generierten Daten verfüg- und nutzbar zu machen für eine bessere und hoffentlich effizientere Medizin.

KongressBrief: Editorial April 2024

Und täglich grüßt das Murmeltier?“

Diskussionen, die wir längst überwunden glaubten, kochen mit erstaunlicher Heftigkeit wieder hoch. Frauen müssen per Gesetz vor Belästigungen geschützt werden, wenn sie sich mit dem Gedanken eines Schwangerschaftsabbruchs tragen und eine Beratung aufsuchen. Die EU will Schwangerschaftsabbrüche in der frühen Phase legalisieren, Malta und Polen tun sich noch schwer, um die reproduktive Selbstbestimmung zu stärken, während in vielen US-Bundesstaaten die Zeit wieder zurückgedreht wird.

Ein Schwangerschaftsabbruch ist nicht schön, und die wenigsten Frauen dürften einen solchen Eingriff auf die leichte Schulter nehmen. Sie sind es aber, die sich nicht aus der Verantwortung stehlen können, egal wie sie sich entscheiden. Sollte das Votum gegen das Kind ausfallen, müssen sie sich dem gesamten Prozedere unterziehen, Beratung, z.T. Spießrutenlaufen, schließlich dem Abbruch selbst und der Zeit danach, die neben der erneuten Hormonumstellung auch von Zweifeln begleitet sein kann. Behält frau dagegen das Kind, tja, dann hat sie es mit allem was dazu gehört, auch den häufig damit verbundenen Einschränkungen, die mit dem Aufziehen eines Kindes verbunden sind: beruflich, finanziell (v.a. wenn sie alleinerziehend ist) und auch privat, wenn sich der Kindsvater umorierntiert und ein neuer Partner „fremden“ Kindern eher ablehnend gegenüber steht.

Mit einer verlässlichen Kinderbetreuung sieht es in Deutschland auch nicht so doll aus, und sie kostet in vielen Bundesländern – zumindest im Vorschulalter – auch noch Geld. Also, Heim und Herd?

Da zur Zeugung immer zwei gehören (außer das eine Mal, was historisch auch nicht so richtig belegt ist), fehlt mir bei den Abtreibungsgegnern:innen und Lebensschützer:innen ein Konzept zur Unterstützung der Frauen, denen ein Schwangerschaftsabbruch verwehrt werden soll und dazu, wie der Kindsvater zur Verantwortung gezogen werden kann. Diese Verantwortung scheint nicht zur Diskussion zu stehen, sondern Frauen ist – wie in alten Zeiten (es waren nicht unbedingt gute) – die Rolle der Sünderin zugeteilt.

Denkt man ein striktes Verbot auf Abtreibung zu Ende, wie es eben in einigen US-Bundesstaaten exekutiert wird und wie es sich einige Abtreibungsgegner wünschen mögen, läuten wir entweder ein neues keusches Zeitalter ein, was auch in der Vergangenheit nie so richtig geklappt hat oder Frauen sorgen selbst dafür, dass ganz gewiss nichts passiert. In USA steigen die Zahlen der operativen Sterilisationen. Junge Frauen wollen ganz sicher gehen, können sich die Pille nicht leisten oder vertragen sie nicht oder halten andere Verhütungsmethoden für zu unsicher. Diese Frauen werden, bis auf wenige Ausnahmen, nicht mehr schwanger, bleiben kinderlos. Eine harte Entscheidung. Ich bin sehr froh, dass wir in Europa einen anderen Weg gehen...

KongressBrief: Editorial März 2024

Es war vielleicht nicht alles schlecht ...

Es war vielleicht nicht alles schlecht in der ehemaligen DDR.

Pünktlich zum 08. März wird der Gender Pay Gap ausgerechnet, der 2022 zwar insgesamt etwas unter dem der Vorjahre liegt, aber immer noch beträchtlich ist; vor allem in Baden-Württemberg mit über 30 Prozent und in einigen Kommunen mit nahezu 40 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern beträgt die Lücke lediglich rund 3 Prozent und in Dessau-Roßlau verdienen vollbeschäftigte Frauen sogar 2,5 Prozent mehr als gleichfalls vollbeschäftigte Männer. Also, irgendetwas muss in Teilen strukturell mal richtig gelaufen sein im ehemaligen Arbeiter- und Bauernstaat. Frauen waren eben nicht nur Ehefrauen und Mütter, sondern wurden anscheinend als Arbeitskräfte geschätzt und gleichwertig angesehen. Schön, dass sich das heute noch im Gender Pay Gap ablesen lässt.

Ohne gleich in Ostalgie oder gar Ideologie zu verfallen, ließen sich noch weitere Aspekte prüfen, die „der Westen“ hätte näher betrachten können, bevor Strukturen eingestampft wurden. Das Prinzip einer flächendeckenden Kinderbetreuung hätte vielleicht als Vorbild dienen können, um den heutigen Kummer um fehlende Arbeitskräfte zu mildern. Und nein, natürlich nicht, um bereits Kleinstkinder politisch zu indoktrinieren und mehr oder weniger ruppig stubenrein zu erziehen und vom Schnuller zu entwöhnen. Spricht man z.B. mit Ärztinnen, die ihr Studium noch zu Mauerzeiten absolviert haben und in den Beruf gegangen sind, trifft man durchaus auf Unverständnis ob der (westlichen) komplizierten Strukturen, die es heute noch jungen Ärztinnen schwer macht, beruflich voranzukommen, wie eine jüngste Online-Umfrage der Forschungsgruppe der Kliniken des Universitätsklinikums der Ruhr-Universität Bochum zeigt.

Mit den „Polikliniken“ waren die MVZs schon erfunden. Dank Regine Hildebrandt, der ehemaligen Gesundheitsministerin in Brandenburg, konnte immerhin die Idee überleben. Auch wäre uns bei den Volten um die Krankenhausreform einige Schritte erspart geblieben, da man auf bestehende Strukturen hätte aufsetzen können und 2023 das Rad nicht hätte neu erfinden müssen. Statt „Sektorenübergreifende Versorgungseinrichtungen“ oder dem leicht abwertend verstandenen „1i-Häuser“ wäre alles mit dem Begriff „Poliklinik“ abgedeckt und das Image etabliert.

Mal sehen, was sich mit der Quote für Chefärztinnen in Unikliniken erreichen lässt, die der Gesundheitsminister Karl Lauterbach fordert, um eine Geschlechterparität nicht nur bei den Studentinnen und Studenten herzustellen, sondern auch in den Spitzenpositionen, wo die Medizinstudentinnen ja auch irgendwann ankommen müssten – oder...?

KongressBrief: Editorial Februar 2024

Wünsche zum 8. März an den Heiligen Johannes

08. März: Frauentag und Feiertag extra in Berlin.

Die Durchsicht der Nachrichten zu Thema und Tag lässt innerlich das Lied „Ein Loch ist im Eimer, lieber....“ erklingen. Leider bietet der Heiligenkalender für diesen Tag nur Männernamen an, an den sich die Wünsche für ein gerechteres Frauen-, aber auch Männerleben adressieren ließe, wie den heiligen Johannes. Johannes von Gott (so heißt er wirklich), Patron der Kranken, Krankenpfleger und Krankenhäuser gründete in Spanien 1540 ein Krankenhaus, dem die Ordensgemeinschaft der „Barmherzigen Brüder“ ihre Entstehung verdankt. Dieser Männerorden, der sich der Krankenpflege widmet und bereits im 16. Jahrhundert Menschen mit seelischen Leiden im Blick hatte, kann als Vorreiter der psychoanalytischen Behandlung gelten.

In der Annahme, dass Johannes wahrscheinlich auch ein Ohr für die Nöte der heutigen Zeit hätte, richte ich meine Bitten an ihn hoffend, dass an höherer Stelle die Realisierung auf der Erde vorbereitet wird, denn alleine scheinen wir es nicht hinzubekommen:

Sexualisierte Gewalt

Im häuslichen Umfeld

In der Gesellschaft

Und als Kriegswaffe eingesetzt (Ukraine und Israel und....)

Bitte aus der Welt schaffen.

Ach bitte, heiliger Johannes, der Gender-Pay- und der Gender-Care-Gap dürfte sich auch verkleinern. Frauen, die finanziell vom Partner abhängig sind, laufen eher Gefahr nicht nur von psychischer, sondern irgendwann auch von physischer Gewalt betroffen zu sein. Und Männer, die sich wirklich gleichberechtigt um Haushalt, Nachwuchs oder pflegebedürftige Angehörige kümmern, gewinnen einen ganz anderen Durchblick.

Was springt dabei für Männer raus?

„Wenn sich Rollenbilder annähern, gleichen sich tendenziell auch die Sterblichkeitsunterschiede zwischen Männern und Frauen an.“ So das Ergebnis einer Untersuchung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. https://www.bib.bund.de/DE/Presse/Mitteilungen/2023/pdf/2023-08-09-Wo-Maenner-fast-so-alt-werden-wie-Frauen-und-wo-nicht.pdf?__blob=publicationFile&v=2

KongressBrief: Editorial Januar 2024

100.000, 17.000, 26

Zu den traurigsten Zahlen zu Beginn des Jahres gehören die 100.000, 17.000 und 26. In diesen Zahlen spiegelt sich u.a. der Konflikt, der aus z.T. sehr unterschied-lichen Wertevorstellungen in einer Gesellschaft resultiert, deren Zusammensetzung kulturell zunehmend diverser wird.

Inzwischen leben 100.000 Frauen in Deutschland, die eine Genitalverstümmelung durchlitten haben und z.T. an den Folgen ein Leben lang zu tragen haben. 17.000 Mädchen und Frauen sind in diesem Land potentiell gefährdet, das Gleiche durchmachen zu müssen.

Die Möglichkeiten und Rechte, die ein westliches Land wie Deutschland nach vielen Jahrhunderten des kulturellen Ringens nun Frauen bietet (und wir sind immer noch nicht da, wo wir sein könnten), kann für manche Töchter und Ehefrauen zur tödlichen Falle werden, wie die letzten Prozesse um Morde im Namen einer zu hinterfragenden „Ehre“ gezeigt haben. Terre des Femmes kommt für die Zeit von 2022 bis 2023 nach Recherche der bekannt gewordenen Fälle auf 26 Opfer, die eindeutig auf das Motiv des „Ehrenmordes“ zurückzuführen sind. Die Dunkelziffer dürfte höher sein. Nicht alle der recherierten Fälle endeten tödlich. Wie aber ein Leben nach einem Mordversuch durch die eigene Familie oder den Ehemann weitergehen soll, ist nur schwer vorstellbar.

Ein längerer Aufenthalt im Ausland, in einem anderen Kulturkreis lehrt, dass Gesellschaften sehr sehr unterschiedlich „ticken“, dass Wertevorstellungen sehr sehr voneinander differieren können. Wertevorstellungen, die historisch gewachsen, nicht selten durch religiöse Interpretation legitimiert und tief verinnerlicht sind, lassen sich nur schwer in einem mehrwöchigen Integrationskurs ändern oder gar umkrempeln, zumal wenn man(n) etwas zu verlieren hat, nämlich den aus subjektiver Sicht selbstverständlichen Anspruch, seine Frau, die Tochter oder Schwester als „Besitz des Mannes“ zu verstehen.

Wie schwer es werden kann, die eigenen Vorstellungen fundamental aufzugeben, lässt sich vielleicht in einem Gedankenexperiment veranschaulichen: stellen wir uns die umgekehrte Situation vor, und es gäbe – aus welchen Gründen auch immer – eine massive Fluchtbewegung aus dem Westen in Richtung von Ländern, in denen Frauen wenig bis kein Recht auf Selbstbestimmung haben, und wo die Vollstreckung von Todesurteilen durchaus nichts Ungewöhnliches ist. Und stellen wir uns weiter vor, dass es in diesen Ländern bei Ankunft Integrationskurse gäbe, die den Neuankömmlingen neben der Sprache auch die kultureigenen Wertevorstellungen nahe bringen würden. Inwieweit wäre man/frau bereit, gleichfalls verinnerlichte, in diesem Fall westlich geprägte Werte z.B. zum Meschenrecht nach wenigen Monaten über Bord zu werfen und sich dem landeseigenen Wertekanon vorbehaltlos anzuschließen? Mit anderen Worten: „Old habits die hard“.

Es bräuchte wohl eine flächendeckende, wahrscheinlich jahre- bis jahrzehntelange Kampagne, die sich insgesamt gegen häusliche Gewalt und die gegen Frauen richtet und an jeder Litfaßsäule für jeden deutlich macht, dass jeder Mord ein Kapitalverbrechen ist, dass Frauen qua Grundgesetz Rechte haben, auf körperliche Unversehrtheit und ihre eigene Würde. Eine Kampagne, von der sich insgesamt gesellschaftlich profitieren ließe.

KongressBrief: Editorial November 2023

Digitalisierungsgesetz, eine Chance!

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen schreitet voran, sehr langsam, aber sie schreitet. Das „Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens“ (Digital-Gesetz – DigiG) sowie das „Gesetz zur verbesserten Nutzung von Gesundheitsdaten“ (Gesundheitsdatennutzungsgesetz – GDNG) ist nun beschlossen. Jetzt geht’s an die konkrete Umsetzung und der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Die Zettelwirtschaft mit Arzt- oder Entlassbriefen, mit Mehrfachuntersuchungen, mit Rezepten, Befunden und Impfpässen, die sonstwo im Schrank verschwinden, könnte ein Ende haben – also erstmal theoretisch.

Das Gesundheitsdatennutzungsgesetz klingt besonders vielversprechend für jedwede Forschung, auch der geschlechtersensiblen. Hierzu müssten die Daten natürlich schlau erhoben und mindestens genauso schlau verwaltet werden. Letzteres ist nicht leicht angesichts der notwendigen Anonymisierung und des besonders facettenreich ausgelegten Datenschutzes in der Republik.

Aber bleiben wir erstmal bei der Datenerhebung. Immer noch gibt es Studien (auch neuere), die nur punktuell oder gar nicht zwischen Männern und Frauen bzw. zwischen weiblich und männlich differenzieren bzw. den Parameter des kleinsten gemeinsamen Nenners bei Geschlechterunterschieden mal berücksichtigen und mal nicht. Werden diese Daten in ein großes Register, wie im Zuge der aktuellen Daten-Gesetzgebung geplant, eingespeist, sind sie eigentlich nur bedingt oder gar nicht zu verwerten. Theoretisch. Fließen diese Daten dagegen in die weitere Forschung ein, wird der Gender-Data Gap munter fortgeschrieben und 10 bis 20 Jahre später wird man/frau sich die Augen reiben und sich fragen, wie das nur passieren konnte – vergleichbar zur Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln.

Jetzt gilt es gut aufzupassen, dass die Algorithmen nicht die blinden Flecken digital zementieren, sondern mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz Standards zu implementieren, die Geschlechterunterschiede ausreichend berücksichtigen. Für die Entwicklung einer KI, die Daten entsprechend auswerten kann, braucht es mehr Frauen im Bereich der IT sowieso, aber in der Gesundheits-IT besonders. Mit anderen Worten: gemischte Teams (auch in der Führung), die eine Fragestellung aus verschiedenen Perspektiven betrachten können. Hier ist nicht nur das BMG gefragt, sondern das BMBF, die entsprechenden Ministerien auf Landesebene, die Schulen und Universitäten und.... Weiter geht’s im nächsten Jahr.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest mit frohen Stunden und einen guten Start in ein hoffnungsvolles, gesundes und erfolgreiches 2024.

Herzlich

Ihre

Martina Kloepfer

KongressBrief: Editorial Oktober 2023

Themen aus der Schmuddelecke

Die demografische Entwicklung hat ja auch ihre Vorteile. Es kommen Themen zur Sprache und aus der Schmuddelecke, über die man/frau noch in jüngster Vergangenheit nicht reden konnte. Über Wechseljahre zum Beispiel. Natürlich wussten alle, dass Frauen eine gravierende hormonbedingte Veränderung durchmachen, dass das mit dem Temperaturausgleich manchmal nicht so klappt und die Betroffenen mit rotem Kopf und Schweiß auf der Stirn zu kämpfen haben. Hitzewallungen waren das nach außen sichtbare Symptom, massive Schlafstörungen, unregelmäßige, z.T. heftige Perioden oder die psychische Belastung waren schlicht nicht das Thema. Ganz selten oder gar nicht selbst im Gespräch mit Frauenärztinnen und -ärzten.

Old habits die hard und so mag auch unbewusst, irgendwo im Kleinhirn in uns allen (immer noch) herumgeistern, dass Frauen nur mit der Fähigkeit, Kinder zu gebären ihren „Wert“ haben. Mit den Wechseljahren „verlieren“ sie ihre Attraktivität, werden hormonbedingt etwas fülliger, bekommen Falten und sind für Werbung oder als Fernseh-Moderatorin zum Beispiel weniger „geeignet“ als ihre gleichaltrigen oder sogar älteren, gleichfalls faltigen, männlichen Kollegen. Inzwischen stehen Frauen im fraglichen Alter aber auch sonst mitten im Berufsleben und die mit dem Klimakterium verbundenen Belastungen wirken sich auf die Arbeitskraft aus.

Die Kleine Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, „Politik der Bundesregierung zur Menopause – eine Bestandsaufnahme“, unterzeichnet von Friedrich Merz und Alexander Dobrindt (!), zitiert eine Studie, die wirtschaftliche Einbußen „durch Ausfall aufgrund von Wechseljahrsbeschwerden“ in den USA auf 1,8 Mrd. US-Dollar beziffert. Natürlich sind solche Kleinen Anfragen auch dazu gedacht, die Regierungspartei(en) aus der Opposition heraus unter Druck zu setzen und zu zwingen, sich mit bestimmten Themen vertieft auseinander zu setzen.

Aktuell also die Fortschrittskoalitionäre, die sich mit dem Koalitionsvertrag besonders einer geschlechtersensiblen Gesundheitsversorgung verpflichtet fühlen, aber eben die Menopause darin nicht berücksichtigt haben. Mit 13 detaillierten Fragen zu Wissenschaft und Forschung, Aufklärung und Unterstützung Betroffener sowie zu wirtschaftlichen Folgen und Arbeitsplatzbedingungen wird der gesamte Themenbereich ziemlich gut abgedeckt.

Eine Antwort auf Kleine Anfragen muss seitens der Regierung nach spätestens zwei Wochen erfolgen. Zu diesem Thema fällt sie – nun, dünn aus. Über die bestehenden Informationsangebote, z.B. durch die BZgA, hinaus ist nichts geplant, auch keine durch Haushaltsmittel unterstützte Forschung, genauso wenig wie eine statistische Erfassung zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Menopause oder gar, wie in Frage 13 kühn angeregt, die Planung einer Nationalen Strategie.

Wie gesagt, Kleine Anfragen sind u.a. ein Instrument um die Regierungsparteien ein bisschen zu ärgern und um den Status Quo abzufragen. Die Antwort auf diese Fragestellung zeigt, dass es noch einer breiten Diskussion bedarf, um „Menopause“ als relevant für andere Lebensbereiche anzuerkennen, ähnlich wie Schwangerschaft und Geburt, die ja auch „keine Krankheit“ sind, sondern durchaus natürliche Prozesse. (https://dserver.bundestag.de/btd/20/087/2008755.pdf)

KongressBrief: Editorial September 2023

Schönheit um jeden Preis?

Das eigene Aussehen so zu optimieren, dass es dem Schönheitsideal des Zeitgeistes entspricht, war und ist ein starker Motivator für persönliche An-strengungen und um Geld auszugeben.

Apps, die deutlich einfacher zu bedienen sind als Photoshop, verleihen dem Handyselfie schnell die gewünschten Konturen für den Auftritt bei Instagram oder TikTok. Selbst für die Videokonferenz lässt sich das müde Aussehen schnell ein wenig glätten. Sehr praktisch.

Schöne oder wenigstens hübsche Menschen haben’s leichter. Wir können uns kaum dagegen wehren, wie wir ihnen begegnen, denn wer verfügt schon über den Röntgenblick, der auf den ersten Blick die inneren Werte des Gegenübers identifiziert und vom Äußeren unbeeindruckt bleibt.

Seit jeher wurden Haare gefärbt und Haut geschminkt. Mit dem medizinisch-technischen Fortschritt sind jedoch die Möglichkeiten in unseren Tagen nahezu unbegrenzt. Bitte nicht falsch verstehen: Plastische Chirurgie leistet Phantastisches bei der Beseitigung oder wenigstens Milderung von wahrhaften Missbildungen oder Unfallschäden, die einen Menschen ins soziale Aus katapultieren und psychisch stark belasten können. Der teils leichtsinnige Gebrauch der Möglichkeiten vor allem unter Jugendlichen stimmt bedenklich.

In England lassen bereits junge Mädchen an sich herumschneiden oder Silikonkissen einsetzen, um für Rundungen an den richtigen Stellen zu sorgen. Meist wird ein Schönheitsideal angestrebt, das eben den Algorithmen des Fotofilters zu verdanken ist und das den Blick in den analogen Spiegel zur dauernden Ent-Täuschung werden lässt. Und meist werden tradierte Klischees übernommen, die häufig nicht zu dem individuellen Typ Mädchen oder Frau passen. Die Täuschung der geschönten Fotos kann v.a. von Teenagern nur schwer reflektiert werden und das nicht selten verunglückte Ergebnis einer solchen „Schönheitsoperation“ auch nicht. Tätowierte Einheits-Augenbrauen, aufgeplusterte Lippen, blondierte Strähnchenhaare haben mich ein hübsches Mädchen aus der Nachbarschaft nicht mehr wiedererkennen lassen. Schaue ich in Modezeitschriften oder scrolle mich durch Instagram, sehe ich, was gemeint war. 100 Jahre Emanzipation reichen nicht, um junge Mädchen und Frauen in ihrem Selbst-Bewusstsein so zu stärken, dass eine erkleckliche Anzahl von ihnen die latente Ironie im Kinofilm „Barbie“ nicht wahrnimmt, ebenso wenig wie die Möglichkeiten der Retusche und sich nun Botox in den Trapezmuskel am Halsansatz spritzen lassen, um einen möglichst schlanken und langen Hals zu bekommen – wie eben Barbie. Das Ideal ist eine Puppe, die mit den ihr eigenen Körpermaßen als lebendiger Mensch nicht überlebensfähig wäre.

Auch (junge) Männer unterliegen zunehmend den Verlockungen eines vermeintlichen Idealbildes, das mithilfe von Skalpell, Nahrungsergänzungsmitteln oder gar medikamentös schnell und zuverlässig erreicht werden soll – mit ungewissen und zum Teil gravierenden Folgen für die eigene Gesundheit.

Dabei könnte das Streben nach gutem Aussehen auch Motivation für einen gesunden Lebensstil sein, der mit guter Ernährung und Sport die eigenen Konturen strafft und für eine attraktive Ausstrahlung sorgt. Das wäre mal eine Insta-Kampagne wert, mit Influencern, die ausdrücklich auf Fotofilter verzichten. Soweit die Theorie...

KongressBrief: Editorial Juli/August 2023

Biologie oder Verhalten?

Jüngst ist das Y-Chromosom entschlüsselt worden, und man darf auf die künftige Forschung gespannt sein. Welche Genexpressionen sind zum Vorteil oder zum Nachteil bei Männern und wie wirkt sich das auf ein Krankheitsgeschehen aus? Dennoch, Biologie ist nicht alles; denn die Lebenserwartung von Männern und Frauen nähern sich an.

Das hat das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) herausgefunden. Die Untersuchung über 228 Regionen in sieben europäischen Ländern fördert die erfreuliche Erkenntnis zutage, dass die Differenz von ehemals 7 Jahren zwischen Männern und Frauen zum Teil auf 3,3 in der Nordwestschweiz oder 3,5 Jahre in der Region München zusammengeschrumpft sind. Ganz andes in Teilen von Ostdeutschland, Tschechien oder gar Frankreich, hier sind es noch 6 Jahre.

Woran liegt das?

In Großstädten sind Männer im Schnitt gesünder, haben bessere Jobs und damit auch eine bessere Bildung. Insgesamt rauchen Männer weniger (Frauen holen auf diesem Gebiet leider auf) und verbessern in kleinen Schritten, aber immerhin, ihren Lebensstil; vor allem aber profitieren sie von gesellschaftlichen Veränderungen, wie der Gleichberechtigung.

Zu Beginn ihrer Entwicklung von den meisten Männern wohl kritisch gesehen und beklagt (und auch heute ist noch nicht jedeR überzeugt), gewinnen Männer Lebensjahre, unter anderem dank der gleichmäßigeren Verteilung von Verantwortung, auch der finanziellen. Wenn auch die Lebenspartnerin zum Familieneinkommen beiträgt und auch bei sonstigen Entscheidungen ihren Teil trägt, reduziert das so manchen Druck, der auf Alleinernährern lastet. Mann ist weniger allein.

Auch die, vielfach sicher als lästig empfundene, Diskussion um Verhaltensänderungen im Lebensstil bei Ernährung, Alkohol- und Tabakkonsum trägt zum Erfolg bei, so dass die Untersuchung zu dem Schluss kommt:

„Lebensstile beeinträchtigen die Lebenserwartung stärker als biologische Unterschiede.“

KongressBrief: Editorial Juni 2023

Neue, alte Männlichkeit?

Unter dem Titel Joining Forces for Gender Equality. What is Holding us Back? fasst die Publikation die fortwährende Geschlechterungleichheit zusammen, mit denen sich Frauen in den OECD-Ländern immer noch konfrontiert sehen – sei es wirtschaftlich und beruflich, bei der Aufteilung der Care-Arbeit oder beim Thema Gewalt. Tja, what is holding us back?

Eine Umfrage der Hilfsorganisation Plan International zeigt ein erschreckendes Resultat zum Selbstverständnis einiger junger Männer in Deutschland. Jeweils 1000 junge Männer und Frauen zwischen 18 und 35, die sich überwiegend in sozialen Medien bewegen, wurden zu ihrer Auffassung zur „Männlichkeit“ befragt. Wenn hier etwas mehr als 30 Prozent der männlichen Befragten angeben, dass ihnen gegenüber einer Frau „schon mal die Hand ausgerutscht“ ist oder der Meinung sind, dass Schläge durchaus taugen, um sich bei der Partnerin „Respekt“ zu verschaffen, stellt sich die Frage, welcher Wertekanon in der Social Media-Bubble eigentlich im Umlauf ist? Dazu passt, dass seelische Probleme als Schwäche gelten, obwohl über 60 Prozent der jungen Männer zugeben, sich gelegentlich auch traurig, einsam und isoliert fühlen. Kein Wunder, bei dieser Lebensauffassung. Toll sein macht einsam.

Erschreckend, dass die Ablehnung von gesundheitlichen oder psychischen Problemen, das Leugnen von Schwäche, zum Teil hoher Alkoholkonsum und Geringschätzung von Frauen und Gewalt gegen sie und andere, quer durch alle Bildungsgrade und die Republik augenscheinlich immer noch so manifest wie im Mittelalter zu sein scheint.

Natürlich handelt es sich nur um eine Stichprobe, die aber den Anspruch hat, bevölkerungsrepräsentativ zu sein.

Ich dachte, wir wären weiter? Was passiert in der Erziehung, in der häuslichen und schulischen? Welches Gesellschaftsbild wird hier tradiert und mithilfe von Algorithmen perpetuiert? Bietet das vielfältige soziale Netzwerk die Plattform, um einem immer noch tief sitzenden archaischen Selbstverständnis von Männlichkeit einen virtuellen Rückzugsraum zu bieten, um sich dort gegenseitig zu stärken, angesichts von zunehmend selbstbewußteren Mädchen und jungen Frauen? Computerspiele und ein gewisses Filmgenre können wohl als Teil des Problems gesehen werden, setzen sie doch die Erzählung vom Krieger fort, der keinen Schmerz kennt und Widerstände mit Schwert oder Schnellfeuergewehr beiseite räumt.

Junge Männer (und nicht nur die), haben ihre Rolle in sich verändernden Gesellschaften, wo Frauen zunehmend gleiche Teilhabe, gleiches Recht und gleiche Wertschätzung beanspruchen noch nicht gefunden. Der Jäger, der die Beute nach Hause bringt, hat weitgehend ausgedient, u.a. angesichts einer wachsenden Zahl junger Frauen mit Hochschulabschluss. Aus der Rolle als alleiniger Versorger, lässt sich aber durchaus Selbstwert und Selbstbewusstsein ziehen, weshalb wohl die Hälfte der Befragten sich als diejenigen sehen, die das Geld nach Hause bringen. Welche Rolemodels könnten also taugen, um Care-Arbeit, Begegnung auf Augenhöhe mit Frauen, Zugeben von Schwäche und Verletztheit ins männliche Selbstverständnis zu integrieren. Hier fehlen noch valide Angebote.

KongressBrief: Editorial April 2023

Approbationsordnung & Gendermedizin?

Wann wird die neue Approbationsordnung wohl in Kraft treten? 2025? 20XX? Will die SPD die im Koalitionsvertrag festgelegten Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung der Gesundheitsberufe Realität werden lassen, dann sollte im SPD-geführten BMG der Referentenentwurf der Verordnung zur Neuregelung der ärztlichen Ausbildung nicht allzulange abhängen.

Nach langem Ringen um neue Prüfungsinhalte stehen nämlich interessante Dinge zum Thema geschlechtersensible bzw. geschlechterspezifische Medizin drin:

Die ärztliche Ausbildung vermittelt grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in allen Fächern, die für eine umfassende Gesundheitsversorgung der Bevölkerung erforderlich sind. Die Ausbildung zum Arzt und zur Ärztin wird auf wissenschaftlicher Grundlage und praxis- und patientenbezogen durchgeführt. Sie soll […]

11. Grundkenntnisse der Einflüsse von Alter, Geschlecht, ethnischer Herkunft, sozialem, kulturellem und religiösem Hintergrund, sexueller Orientierung, Umwelt und Beruf auf die Gesundheit und die Bewältigung von Krankheitsfolgen, […]

auf der Basis des aktuellen Forschungsstandes vermitteln und fördern.

Zeit wird’s. Gender-Medizin ist kein Exotenfach mehr, sondern State of the art oder eine „Form der Präzisionsmedizin“, wie Univ.-Prof. Dr. Heinz Schmidberger betont, Prodekan für Studium und Lehre an der Universität Mainz.

Das hat man in den USA, Kanada oder Schweden schon früher gemerkt. Auch in Österreich gibt es schon seit längerem die Möglichkeit, bei der Österreichischen Ärztekammer ein Diplom in Gender-Medicine zu erwerben. Einzelne Initativen an medizinischen Fakultäten, Symposien, Modellstudiengänge oder Ringvorlesungen zum Thema haben für Möglichkeiten gesorgt, sich zu informieren und weiterzubilden; aber eben nicht wirklich einheitlich und geregelt.

Im Hartmannbund organisierte Studentinnen und Studenten haben schließlich gemeinsam mit dem Deutschen Ärztinnenbund einen offenen Brief an den Medizinischen Fakultätentag verfasst und gefordert, Aspekte des Geschlechts ins Curriculum zu integrieren. Auch der Bundesverband der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. (bvmd) wurde und wird immer wieder initiativ.

Und mancher Student – meist sind es StudentEN – haben das Wort Gender-Medizin noch nie gehört. Habe ich selbst erlebt!

Ein weiterer interessanter Aspekt des Entwurfs ist die detaillierte Berücksichtigung des sozialen und kulturellen Umfeldes, was uns in Zukunft vor dem Hintergrund der Chronifizierung von Erkrankungen zunehmend beschäftigen wird.

In Deutschland mahlen die Mühlen zwar insgesamt etwas langsamer, wir sollten allerdings nicht vollständig ins Hintertreffen geraten, sondern wissenschaftlich auf der Höhe der Zeit bleiben. Herr Minister?

KongressBrief: Editorial Februar 2023

Von Dr. Albrecht Kloepfer, Erstveröffentlichung: iX-Highlights, 13. Februar 2023

Die gesundheitspolitischen Diskussionen werden ärztlicherseits ganz klar von Männern bestimmt. Funktionäre wohin man blickt, besonders in der Presse. Funktionärinnen? Bis auf wenige, zumeist regionale Ausnahmen – Fehlanzeige. Das aber entspricht schon lange nicht mehr der Versorgungsrealität. Jetzt ist es amtlich, wie die Stiftung Gesundheit meldet: Die Mehrzahl der Ärzte in der vertragsärztlichen Versorgung sind weiblich. Es gilt zwar nach wie vor das generische Maskulinum – wenn man, wie ich, Sternchen, Doppelpunkt und großes Binnen-I der deutschen Sprache nicht antun möchte –, doch „die Ärzte“ sollten allmählich wohl beginnen, den neuen Geschlechter-realitäten in ihrer Profession nicht nur in der Besetzung ihrer Gremien sondern vor allem auch in ihrer Standespolitik Rechnung zu tragen. Der Kampf gegen die „Feminisierung“, wie er lange und mit grundsätzlich abwertendem Unterton vom Funktionärspult aus geführt wurde, ist nicht nur längst verloren, er beschädigt auch insgesamt die Profession und den Aufbruch in ein Zeitalter neuer Realitäten. (Geradezu lächerlich übrigens in diesem Zusammenhang, das Gott sei Dank nur kurzzeitige Aufbäumen gegen den Nummerus Clausus, weil zu wenige männliche Schulabsolventen mit einem entsprechend guten Abitur aufwarten konnten. Man kann sehr entschlossen gegen den NC sein – aber sicher nicht aus diesen Gründen.)

Also: Wohin muss sich ärztliches Selbstverständnis angesichts dieser Realitäten (erfreulichen Realitäten, um es noch mal ganz deutlich zu sagen) entwickeln? Vor allem muss zu-künftig in viel stärkerem Maße eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleistet sein. Das muss nicht immer und unbedingt in einem Anstellungsverhältnis münden, doch ist auch eine freiberufliche ärztliche Tätigkeit auf Leistungserbringung im Team und in größeren wirtschaftlich-organisatorischen Einheiten angewiesen, wenn Schwangerschaft und Geburt im Beruf ermöglicht und vom Team aufgefangen werden sollen.

Wo aber sind diese Ansätze – von regionalen Ausnahmen angesehen – im KV- und im Kammer-System zu finden? Welche KV macht sich hier für eine mögliche Gleichverteilung ärztlicher Verpflichtungen und Potentiale stark? Das Bild des männlichen „Chefs“, der über eine Schar von MFAs (die zumindest nicht mehr „Schwestern“ heißen) gebietet, prägt nicht nur noch deutlich das Denken, es wird auch durch die ärztliche Standesvertretung selbst vielfach noch vorgelebt und aktiv vertreten. Ärztinnen sind anders und brauchen vielfach auch andere Rahmenbedingungen (die mehr und mehr übrigens auch der männliche ärztli-che Nachwuchs einfordert), wenn sie dauerhaft und erfolgreich im Beruf bleiben sollen. Eini-ge ärztliche Verbände (der Marburger Bund und der Virchowbund beispielsweise) leben und benennen diese gesellschaftlichen Veränderungen, in den systemtragenden Körperschaf-ten und ihren Verlautbarungen ist davon bislang jedoch noch deutlich zu wenig zu spüren.

Das betrifft – vor allem im Krankenhaus – auch das leidige Thema der Kinderbetreuung und den Umgang mit Schwangerschaft im ärztlichen Dienst. Fast schon „automatisch“ werden hier werdende und dann seiende Mütter aus der ärztlichen Tätigkeit „aussortiert“, und der Rück-weg nach längerer Abwesenheit ist schwer. Das ist nicht nur zutiefst frauen- und familien-feindlich, es ist auch dumm, denn wir werden es uns in Zukunft kaum noch leisten können, ärztliche Fachkompetenz schlicht auf die Straße bzw. an den heimatlichen Herd zu setzen. Auch hier: Dringende Veränderungen stehen an, für die sich bislang eher der Deutsche Ärz-tinnenbund stark macht als die institutionellen Körperschaften, die sich der Sache als Vertre-tung von Ärzten und Ärztinnen eigentlich annehmen müssten. Der Weg ist noch weit, aber die geschlechter-paritätische Gremienbesetzung ist angesichts der nun „amtlichen“ Realitäten immerhin ein erster Schritt.

KongressBrief: Editorial Januar 2023

Mein Körper, meine Entscheidung?!

Schwangerschaftsabbruch oder Abtreibung. Ein Thema, die Älteren unter uns werden sich erinnern, das in den 1970er/1980er Jahren die feministische Szene (und nicht nur die) umtrieb. „Mein Bauch gehört mir“ war ein Claim auf (fast) jedem Demonstrationstransparent. 1971 bekannten 374 Frauen im Stern-Magazin: „Wir haben abgetrieben!“ Eine Aktion mit Breitenwirkung. Ein halbes Jahrhundert, nachdem sich die heutige „Ur-Großmutter“-Generation auf den Weg gemacht hat, um Frauen hier die lang ersehnte Selbstbestimmung zu erfechten, wird der §218 wieder – oder: immer noch diskutiert.

In Polen wurden die Uhren zurückgedreht. So weit, dass sich ein Arzt auf eine Gewissensklausel berufen konnte, um einem 14-jährigen behinderten Mädchen die Abtreibung zu verweigern, das von ihrem Onkel vergewaltigt, schwanger wurde. Nicht immer kann der polnische Gesundheitsminister ein Machwort sprechen, um dem Spuk ein Ende zu bereiten. Wie mag es diesem jungen Mädchen gehen nach Vergewaltigungs- und Abtreibungserfahrung – mit Vierzehn?!

Von der Rolle rückwärts in den USA war schon in einem früheren Editorial die Rede. Interessant an der gegenwärtigen Entwicklung sind die Strategien, die diese rigide Entscheidung seitens des Obersten Gerichtes zu unterlaufen scheinen. Im eher traditionell-konservativen South-Carolina kippt ein Gericht das Abtreibungsverbot nach der sechsten Schwangerschaftswoche, mit der Begründung, dass dieses Verbot zu stark in die „Privatsphäre“ der Betroffenen eingreift. Die sog. „Abtreibungspille“, die ein Einnisten des Fötus verhindern soll, wird nun auch in vielen Staaten ohne Abtreibungsverbot in Apotheken erhältlich sein. Auch wenn hohe Hürden eingezogen werden, bis Frau an diese Pille kommt, könnte dieses Medikament ein Kassenschlager werden und hätte vielleicht sogar Potential für den Schwarzmarkthandel in jenen Staaten, wo Abtreibung unter Strafe steht und Betroffene es sich nicht leisten können, in einen anderen Staat zu reisen.

Was aber führt zu diesem politisch konservativen, in Teilen religiös motivierten Rückschritt? Ist es die Sorge, dass zu wenige Kinder geboren werden, z.B. in Polen oder den USA? Gegenfrage: Wäre die Geburtenrate angesichts heutiger Verhütungsmöglichkeiten mit einem Abtreibungsverbot nennenswert zu steigern? Ist es die religiös-weltanschauliche Auffassung, dass jedes Leben, auch das ungeborene, auf jeden Fall geschützt werden muss, wenn erforderlich, ohne Rücksicht auf die Mutter? Gegenfrage: Warum endet dieser Schutz in der Regel nach der Geburt, wo Mutter und Kind sich selbst überlassen bleiben und eine Unterstützung seitens des Staates aktiv eingefordert werden muss – wenn sie überhaupt existiert?! Betrachtet man das Abtreibungsverbot als gesamtgesellschaftlichen/politischen Indikator in Polen, in Teilen der USA und Brasilien und..., was zeigt er eigentlich an? Bedeuten Frauen, die auch in letzter Konsequenz über sich selbst bestimmen, eine so große Gefahr für...? Tja, für wen? Verbirgt sich gar eine Art Urangst vor Frauen, die über sich und ihren Körper entscheiden? Ist es die Angst vor einer Medea, die aus Rache an Iason ihre Kinder tötet? Mit anderen Worten: ginge es tatsächlich um das ungeborene Leben, dann muss gesamtgesellschaftlich nachjustiert werden. Das Strafgesetzbuch ist m.E. der falsche Ansatz; aber davon war an dieser Stelle schon mal die Rede...

KongressBrief: Editorial (November 2022)

Die Müden Mädchen

„Die Müden Mädchen“ Der Titel eines Interviews mit dem Jugendpsychiater Michael Schulte-Markwort in der Welt vom 07. Dezember klingt alarmierend. Die jungen und eigentlich schon des Lebens müden Patientinnen zeigen, laut Schulte-Markwort, kaum Interesse an der Zukunft, sind nicht neugierig, meiden Kontakt zu anderen und schlimmstenfalls irgendwann zu sich selbst, verwahrlosen. Therapien zur Überwindung einer Depression und entsprechende Medikamente schlagen nicht an. Vom Online-Unterricht während der Pandemie haben die jungen Mädchen eher profitiert, da sie dem Druck des sozialen Miteinanders in einer Schulklasse entkommen sind.

Und Druck scheint der Schlüssel zu diesem Phänomen zu sein, sei es der in den sog. sozialen Medien oder der, den die Mädchen indirekt zuhause erfahren. Das Rollenvorbild, das berufstätige Mütter, die meist auch noch den LöwINnen-Anteil des Haushalts und der Kinderbetreuung stemmen, wirken eher demotivierend und negativ, so die Vermutung des Psychiaters. Auch lässt sich beobachten, dass junge Frauen sich lieber auf einen Schwerpunkt festlegen – entweder Beruf oder Familie und zum Teil wenig Neigung haben, beides zu verbinden.

Kann es sein, dass die Lebensbedingungen und die daraus resultierenden Lebensentwürfe immer noch zu „männlich“ gedacht sind? Also, als „echte“ Arbeit gilt eben nur die mit einem Gehalt verbundene Erwerbsarbeit? Haushalt, Kindererziehung oder Pflege (immer noch überwiegend von Frauen gestemmt) passiert entweder nebenbei oder wird eben, wenn es eng wird, wie in Pandemie-Zeiten häufig von der Partnerin übernommen, die den geringeren Lohn nach Hause bringt. Ökonomisch zunächst logisch. Unter dem Strich für Frauen aber eine Falle und als Rolemodel für Töchter wenig erstrebenswert.

Tradierten Denk- und, ja auch, Empfindungsmustern auf die Schliche zu kommen, ist nicht leicht, aber geboten, um die Frikelei z.B. rund um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu lösen. Meist stehen Frauen und Mütter im Zentrum dieser Diskussion, Männer und Väter dagegen eher selten. Und es gibt sie, die Väter, die sich gleichberechtigt und gleichverpflichtet um die Betreuung des Nachwuchses kümmern möchten; aber auch sie sind dann von Karrierebrüchen und Lohneinbußen betroffen – und werden gelegentlich im Unternehmen schief angesehen.

Solange Schwangerschaften noch verschwiegen werden (müssen), um z. B. als Ärztin einem Quasi-Berufsverbot in Krankenhaus und OP zu entgehen, solange kleine und mittlere Unternehmen in ernsthafte personelle und irgendwann auch finanzielle Schwierigkeiten geraten, wenn mehrere Mitarbeiterinnen gleichzeitig oder auch versetzt in den Mutterschaftsurlaub gehen, wurschteln wir uns gesamtgesellschaftlich irgendwie durch. Wie wäre es, wenn wir auch diese, zugegeben zunächst schwer bezifferbaren Bereiche, gleichfalls konsequent ökonomisch durchdächten: welchen Anteil am BIP hätte denn Kindererziehung, Haushalt und Pflege von Angehörigen? So ließe sich auch diese Leistung angemessen würdigen und aus der gesellschaftlichen Grauzone herausholen.

KongressBrief: Editorial (Oktober 2022)

Rolle rückwärts?

Machen wir gerade eine Rolle rückwärts? Menschheitsgeschichtlich geht’s meist drei oder vier Schritte vorwärts, um dann durch Krieg, Misswirtschaft und Naturkatastrophen oder alles zusammen im Zickzack wieder rückwärts zu gehen – manchmal nur einen Schritt, gelegentlich aber auch fünf. Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass aber auch die Rollen rückwärts mit – wenn auch – minimalem Fortschritt verbunden sein können:

Im Iran sind alte, weiße, bärtige Männer dabei, eine junge Generation entweder ins Gefängnis zu stecken bzw. umzubringen. Junge Frauen, aber eben auch junge Männer treten dem totalitären Regime entgegen und lassen sich eher erschießen, als sich wieder unter Kopftuch und die damit verbundenen Restriktionen zwingen zu lassen – die beide Geschlechter treffen.

Russland, oder besser: Putin und seine Unterstützer – führen einen Krieg gegen die Ukraine, der für die gesamte Bevölkerung unglaubliches Leid bedeutet, für Frauen zusätzlich Vergewaltigung und für Männer Folter. Junge Russen verlassen das Land, um nicht in diesem Krieg als Kanonenfutter herzuhalten. Auch wenn viele von ihnen vielleicht a-politisch oder durch das System Putin indoktriniert aufgewachsen sind, scheint die Bereitschaft, für Vaterland und „Zar“ in den Kampf zu ziehen gering. Ukrainerinnen stellen dagegen ein Viertel des ukrainischen Militärs, kämpfen für die Heimat und um’s Überleben.

In den USA drohen aus den Midterms, den sog. Zwischenwahlen wieder die republikanischen Kräfte gestärkt hervozugehen. Die bereits zuvor an dieser Stelle formulierte Befürchtung, dass mehrere US-Bundesstaaten dem Urteil des Supreme Courts folgen und Schwangerschaftsabbruch wieder unter Strafe stellen, hat sich in den letzten Monaten bestätigt; aber nicht nur Frauen sind betroffen, auch Männer ziehen z.T. drastische Konsequenzen, denn die Nachfrage nach Vasektomien steigt.

Wir dürfen gespannt sein, welche Entwicklungen die Wahl in Israel bringt, mit Benjamin Netanjahu an der Spitze, der letztes Jahr knapp einer Verurteilung für Betrug und Bestechlichkeit entkommen ist und während seiner letzten Amtszeit mit Missbrauchsvorwürfen gegen seinen Vize zu kämpfen hatte. Konservative und orthodoxe Parteien werden im Parlament den Kurs mitbestimmen und der Frauenanteil hat sich nach diesem Wahlausgang bereits reduziert.

Die internationale Liste ließe sich leicht verlängern....

Und in Deutschland? Einerseits dürfen wir uns freuen, dass, zwar zögerlich, dann aber doch mehr Frauen in Führungspositionen aufsteigen; andererseits sind zunehmend junge Mädchen von Genitalverstümmelung betroffen, einer Praxis, die auch vor Deutschlands Grenzen nicht halt macht. Wie hoch die Anzahl der Mädchen und Frauen ist, die ihr Kopftuch wirklich ganz und gar freiwillig tragen, ohne Repressionen innerhalb der Familie oder Community fürchten zu müssen, wenn sie es nicht täten, wäre eine Untersuchung wert. Der deutsch-israelische Psychologe palästinensischer Herkunft, Ahmad Mansour, zeigt bei dieser Fragestellung besonders deutlich Flagge. Und, und, und....

Frauen und Kinder trifft es in krisengeschüttelten Zeiten besonders hart, aber eben auch Männer. Das scheint die junge Generation im Iran erkannt zu haben.

KongressBrief: Editorial (September 2022)

Das Politikum auf dem Kopf der Frauen

Es ist eben doch nicht nur ein Stück Stoff, das Kopftuch; es ist ein Politikum, das sich so viele, v.a. junge Iranerinnen vor laufenden Handykameras vom Kopf reißen, unter dem Beifall männlicher Mitdemonstranten. Sie riskieren Gesundheit und Leben, wie eines der jüngst bekannt gewordenen traurigen Beispiele zeigt, wo die Familie den kaum wieder erkennbaren Leichnam ihrer 16 jährigen Tochter entgegen nehmen konnte.

Trotz Sozialisation im rigiden Mullah-Regime, hat sich ein Freiheitswille entwickelt, der die gewaltsame Konfrontation mit Polizei, Armee und „Sicherheitskräften“ nicht scheut, ja, fast zu suchen scheint. Den Kürzeren ziehen bei den Auseinandersetzungen bislang die Demonstrantinnen und Demonstranten. Und dennoch...

Dass wesentlich Frauen die Leidtragenden einer religiös verbrämten Unterdrückung sind, ist aus der Geschichte und aus anderen Religionsgemeinschaften bekannt. Wird die Kontrollschraube aber zu eng gedreht, betrifft es irgendwann die gesamte Bevölkerung, da mit jeder Frau auch Verwandte betroffen sind. Auch männliche.

Bei der Lektüre der Kommentare in Zeitungen oder auf Twitter scheint nahezu jede Frau Gefahr zu laufen, in Berührung mit der berüchtigten Sittenpolizei zu kommen, die sich perfide Methoden zur Erniedrigung ihrer Opfer einfallen lässt – bis zu Schlägen oder Mord. Ein männlicher Kommentator merkte an, dass mit dem Kopftuchzwang nicht nur Frauen diskriminiert würden, sondern auch allen Männern unterstellt würde, dass sie ohne die Bedeckung des weiblichen Haupthaares ihrer Triebe nicht Herr werden könnten.

Fortschritt und Freiheit scheinen (nicht nur) in der iranischen Gesellschaft von jeher eng verknüpft mit dem Ablegen oder Tragen von Kopftuch oder Schleier. Tâdsch os-Saltane, eine im Harem aufgewachsene Prinzessin der Kadscharen, brachte es bereits in den 1920er Jahren pragmatisch auf den Punkt: „Dass die Frau verschleiert ist, richtet das Königreich zugrunde, es ist sittenwidrig und würdelos und bewirkt, dass alles Handeln erfolglos bleibt. Aufgrund der hohen Sterblichkeitsrate der Männer ist deren Zahl in Iran stets geringer als die der Frauen. In einem Königreich aber, in dem zwei Drittel seiner Bewohner nutzlos zu Hause bleiben, muss also ein Drittel allein so weit wie möglich die Mittel für das tägliche Leben aufbringen. Deshalb kann sich niemand den Staatsangelegenheiten und dem Fortschritt seiner Heimat widmen.“

Das 1936 durch Schah Reza verhängte Kopftuchverbot, hat v.a. bei armen und weniger gebildeten Bevölkerungsgruppen für Widerstand gesorgt und paradoxerweise die Wiedereinführung des Tschadors mit der islamischen Revolution bewirkt. Jetzt, da die Töchter und Enkelinnen in den Universitäten eine bessere Bildung genießen und mit Internet und Social Media in die weite (westlich orientierte) Welt schauen dürfen, sieht es aus, als schlage das Pendel der Geschichte wieder in die andere Richtung. Es bleibt zu hoffen, dass der Blutzoll geringer bleibt als bei der letzten Revolution vor über vierzig Jahren.

#IranProtests2022 iran

KongressBrief: Editorial (Juli-August 2022)

Psychische Erkrankungen bei Jungen und Mädchen

Maskenpflicht oder nicht, und wo, und welche Masken sind wann erlaubt...? Wie auch immer die nächste Coronawelle aussehen, und welche Mutante dafür verantwortlich sein wird, sie trifft uns nicht ganz unvorbereitet, denn ein Großteil der Bevölkerung ist geimpft und/oder genesen. Lockdown oder Schulschließungen werden wohl (hoffentlich) nicht mehr nötig sein, zumal die Kollateralschäden nicht unerheblich sind, wie die nach und nach veröffentlichten Studien zeigen.

Laut aktuellem DAK-Kinder- und Jugendreport sind überwiegend Mädchen von psychischen Erkrankungen und von Essstörungen als Folge der Coronamaßnahmen betroffen, während Jungs eher Gefahr laufen, Adipositas zu entwickeln. Hier bietet sich die Schlussfolgerung an, dass Mädchen eher psychisch unter einem Lockdown und fehlenden Kontakten leiden als Jungs? Klischee erfüllt? Vielleicht lohnt genaueres Hinsehen und vielleicht ließe sich die extreme Situation während der Pandemie nutzen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen?

Mädchen und (junge) Frauen haben (immer noch) weniger Scheu, ihren seelischen Kummer zu artikulieren. Jungs und (junge) Männer tun sich (immer noch) schwer damit. Das Mantra „Ein Kerl kennt keinen Schmerz und redet schon gar nicht darüber“ ist weiterhin tradiert – auch in den Sozialen Medien, wie ich in einem Gespräch mit dem Gründer des Krisenchats für Kinder und Jugendliche erfahren durfte. Jungs sind deutlich schwerer zu erreichen und können auch andere Symptome zeigen als Mädchen: statt des inneren Rückzugs kann das Sucht- oder Risikoverhalten zunehmen oder die Aggressivität. Exzessiver Sport, Alkoholkonsum oder ein verändertes Essverhalten können Indikatoren dafür sein, dass etwas nicht stimmt.

In der Forschung sind die möglichen Geschlechterunterschiede bei den Symptomen einer Depression bekannt. Auch eine im Schnitt dreimal höhere Suizidrate bei Männern könnte als Evidenz gelten, dass psychische Erkrankungen auch unter Männern durchaus verbreitet sind. Die Art der Selbsttötung könnte zusätzlich Aufschluss über das Geschlecht zulassen.

Die aktuell noch gültige Leitlinie zur Behandlung von depressiven Störungen bei Kindern und Jugendlichen unterscheidet nicht nach Mädchen oder Jungen; selbstverletzendes Verhalten oder eine „bedeutsame Reduktion des Essverhaltens“ werden als alarmierend angeführt, also ein eher „weibliches“ Verhalten. Eine ungewöhnliche vermehrte Nahrungsaufnahme von Nahrungsmitteln mit Suchtpotential wie z.B. von Chips, Schokolade oder Burgern wird nicht thematisiert. Es bleibt abzuwarten, ob die anstehende neue Leitlinie geschlechtsspezifische Verhaltensweisen aufgreift?

Eine Diskussion in der breiten Öffentlichkeit zu den Unterschieden zwischen Jungen und Mädchen bei psychischen Erkrankungen scheint notwendig, um Kinder und Jugendliche möglichst präventiv zu unterstützen.

KongressBrief: Editorial (Juni 2022)

Der lange Atem Donald Trumps.

Während Deutschland den Paragrafen 219a StGB kippt, der bislang auch seriöse Informationen von Ärztinnen und Ärzten als „Werbung für Abtreibungen“ unter Strafe stellte, kippt der noch zu Zeiten Trumps neu besetzte Supreme Court das Recht auf Abtreibung. Die einzelnen US-Bundesstaaten haben nun freie Hand, Frauen nach einer Abtreibung nach Gutdünken zu verurteilen. In Oklahoma hat das medizinische Personal, künftig mit zehn Jahren Haft und einer Geldbuße bis 100.000 $ zu rechnen, es sei denn, eine lebensbedrohliche Situation für die Mutter macht diesen Eingriff erforderlich – aber nur dann bleibt er straffrei. Bis jetzt.

Was schockiert an dieser rückwärtsgewandten Aufhebung eines einmal errungenen Gesetzes auf dem Weg der Selbstbestimmung so sehr? Antwort: dass eine solche Kehrtwende im „westlichsten“ Land der Erde stattfindet, im Land der „Womens Lib“, im Land, das als erstes die Antibabypille auf den Markt brachte.

Schockierend auch, die dieser Rechtsauffassung innewohnende Unterstellung, dass Frauen einer Abtreibung einen ähnlichen Stellenwert zuweisen wie einem Friseurbesuch. Die wenigsten von ihnen unterziehen sich leichtfertig einer solchen Prozedur. In den meisten Fällen gibt es gute Gründe dafür, z.B. Armut, die häufig auch den Zugang zu Verhütung verhindert, prekäre finanzielle und/oder familiäre Verhältnisse, denn nicht immer steht der Kindsvater hinter dem Projekt, Vergewaltigung, die neuerdings in den USA nicht als strafmildernd gilt oder schlicht Überforderung, da die bereits gegründete Familie und/oder der Beruf die Kräfte übersteigt.

Wir befinden uns wieder beim Frauenbild des 19. Jahrhunderts, das zu überwinden in den 1960er Jahren begann und jetzt wieder fröhliche Urständ zu feiern scheint, zumindest bei einer einflussreichen Minderheit.

Wie würden Supreme Court und die Gerichte der Bundesstaaten entscheiden, wären (plötzlich) Männer für die Geburt des Nachwuchses zuständig, wären Männer von den persönlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen einer ungewollten Schwangerschaft betroffen? Ich vermute, die Perspektive wäre eine andere.

Dieser von Trump vorbereitete Coup ist eine Kampfansage an Frauen und das Recht, über ihr Leben bestimmen zu können. Es geht um Macht. Die wunderbare Eigenschaft, Kinder, neues Leben zur Welt bringen zu können, macht Frauen gleichzeitig vulnerabel und schränkt sie ein. Werdende Mütter können nicht einfach davonlaufen. Ginge es tatsächlich darum, ungeborenes Leben zu schützen, einem wehrlosen Embryo ein Erdendasein zu ermöglichen, müssten Maßnahmen ergriffen werden, die von gesamtgesellschaftlicher Verantwortung zeugen. Frauen, die nur eine Abtreibung als Ausweg sehen, brauchen Unterstützung: psychologisch, finanziell, tatkräftig, z.B. im Haushalt, und wenn das Kind einmal da ist, eine Kinderbetreuung, die den Namen verdient – einen geschützten und schützenden Ort, an den sie sich wenden können und nicht die Androhung einer langjährigen Gefängnisstrafe.

KongressBrief: Editorial (Mai 2022)

Die Ärztekammer Berlin macht es vor und beschließt unter dem Ärztekammer- Präsidenten Peter Bobbert, alle Gremien paritätisch zu besetzen, um möglichst viel Expertise bei der Gestaltung von Versorgung und Arbeitsbedingungen an Bord zu haben. Gratulation zu so viel lebensnahem Pragmatismus!! Wäre so etwas wohl auch bei den KVen und gar der KBV denkbar?

Aber: Old habits die hard. Auf dem diesjährigen Ärztetag muss es während der Diskussion um eine gendergerechte – oder vielleicht genauer: geschlechtersensible – Sprache recht turbulent hergegangen sein. Während die einen um mehr sprachlich wahrnehmbare Sichtbarkeit ringen, sehen sich andere an den Rand gedrängt und hinter Gendersternchen oder -doppelpunkt verschwinden.

Leider hat die Position der letzteren Fraktion die Mehrheit der Stimmen hinter sich versammeln können und den Antrag abgelehnt. Auch wenn das Sprechen oder Lesen durchgängig gegenderter Texte aus literaturwissenschaftlicher Perspektive nicht ganz flüssig und elegant ist, so läutet doch die Aufweichung der rein männlichen Form einen Bewusstseinwandel ein, der Autorität und Kompetenz divers, zumindest aber (auch) weiblich vorstellbar macht. Das haben vermutlich die Gegner*innen dieses Antrags instinktiv erkannt; denn wer stellt sich das generische Maskulinum „Arzt“ spontan weiblich vor?

Da hilft auch nicht der etwas verunglückte Induktionsschluss eines Teilnehmers, dass Ärzte Menschen und Menschen Frauen und Männer seien, denn „der Mensch“ leitet sich ursprünglich gleichfalls aus dem Maskulinum ab. Noch deutlicher wird das in den Sprachen, die sich aus dem Lateinischen ableiten: homme, hombre, Uomo. Hier wird begrifflich kein Unterschied zwischen Mann und Mensch gemacht.

Eine Adaption der Namensgebung, wie es der Berufsverband der Internistinnen und Internisten vorgemacht hat, wäre ja schon mal ein Anfang für viele Fachgesellschaften und Verbände, angesichts der Tatsache, dass die Zahl der dort engagierten Ärztinnen steigt. Ganz besonders bizarr mutet z.B. die Bezeichung Berufsverband der Frauenärzte an, wo ÄrztE in der Minderheit sind und ÄrztINNEN in der Mehrheit.

Das generische Maskulinum ist kein Naturgesetz, sondern gesellschaftshistorisch gewachsen und damit eine Vereinbarung, bei der weiland nicht alle gleichberechtigt mitwirken durften. Selbstvewusste VertreterINNEN einer Berufsgruppe oder Fachrichtung fühlen sich inzwischen eben nicht mehr mitgemeint.

Zugegeben, mit einer gendergerechten Sprache müssen wir noch etwas üben, auch da manche Grammatikblüten wuchern, wie z.B. die „Mitglieder*innen“ (ursprünglich: das Mitglied / die Mitglieder) oder die „Berechtigt*innen“ (der/die Berechtigte / die Berechtigten), aber wir müssen anfangen, Sprache und das dahinter stehende Denken zu reflektieren.

Mal so als Gedankenexperiment: sähe man(n) sich ganz selbstverständlich bei einem generischen Femininum „Ärztin“ angesprochen?

KongressBrief: Editorial (April 2022)

Es gibt sie, die erfreulichen Nachrichten – auch mitten im Sturm einer Debatte, die

uns wohl noch läger beschäftigen wird: die um eine geschlechtergerechte Sprache.

Aus dem BDI, dem Berufsverband der Deutschen Internisten ist der Berufsverband der Deutschen Internistinnen und Internisten geworden. Der VLK, der Verband der leitenden Krankenhausärzte hat sich jüngst in den Verband der leitenden Krankenhausärztinnen und -ärzte e.V. umbenannt und der Verlag Springer Medizin kündigt an, die Titel seiner Fachzeitschriften entsprechend anzupassen, so dass sich auch Frauen der unterschiedlichen Fachrichtungen wahrgenommen fühlen.

Und genau darum geht es, um die Wahrnehmung, um die Akzeptanz, dass Expertise und Kompetenz nicht auf die männliche Form beschränkt ist. Die weibliche und männliche Form zu nennen ist ein Anfang und wird allmählich zur generellen Bewusstseinsveränderung beitragen.

Aber, alles nicht so einfach: das generische Maskulinum ist nun mal seit Jahrhunderten in der Sprache und damit im Sprachgefühl verankert und lässt sich nicht einfach ersetzen.

Autorität und Kompetenz waren gesellschaftlich und sprachlich männlich besetzt. Es ist noch nicht so lange her, dass es schlicht keine ÄrztIN, RichterIN, IngenieurIN oder gar ProfessorIN... gab. Insofern war es nur logisch, dass vom Arzt oder dem Richter die Rede war, wenn in der Vergangenheit allgemein ein VertretER einer Berufsgruppe gemeint war.

Der Verweis der Kritiker einer geschlechtergerechten Sprache auf das Englische greift meines Erachtens zu kurz, denn hier ist die männliche Form teilweise so verinnerlicht, dass die weibliche Form, die es sehr wohl gibt, nur bestimmten Berufsgruppen vorbehalten ist: der actress zum Beispiel. Von einer doctress habe ich jedoch noch nichts gehört. Auch nahm bis vor wenigen Jahren in den USA eine verheiratete Frau nicht nur den Familiennamen ihres Mannes an, sondern auch seinen Vornamen. Aus einer Miss Jessica Smith konnte nach dem Ja-Wort eine „Mrs. Andrew Miller“ werden.

Inwieweit sich aber künstliche Sprachschöpfungen mit dem allgemeinen Sprach- gefühl verbinden, bleibt abzuwarten. Im Moment zieht das Gender* oder der Gender: durchaus noch Spott auf sich, da schwer zu sprechen und umständlich zu lesen, wie in einem früheren Editorial behandelt. Eine organische Lösung wie beide oder mehrere Geschlechter grammatikalisch und sachlich richtig in einem Begriff zusammenzufassen sein werden, haben wir noch nicht. Die Partizipform, die sich vom Verb ableitet, gestaltet sich schwierig. Nicht jeder Studierende ist auch ein Student oder eine Studentin; auch gibt es keine Arztende oder Medizinende.... na ja, und so weiter....

Begriffe, die ein neues Denken und auch Empfinden forcieren sollen, haben es schwer. An die „Jahresendflügelfigur“, der Übersetzung für Engel in der ehemaligen DDR, erinnern sich wohl nur die wenigsten und eher die älteren unter uns.

KongressBrief: Editorial (März 2022)

Seit dem Versand des letzten Kongressbriefs haben wir Krieg in Europa. In etwas mehr als einem Monat mussten wir alle erkennen, dass was als undenkbar galt, von einem Tag auf den anderen zur grausamen Realität wurde. Fassungslos ob der Gräueltaten russischer Soldaten oder die Uniform Russlands tragender Soldaten fühlt man/frau sich um über 80 Jahre in den Zweiten Weltkrieg zurückversetzt. Europa ist gezwungen, durch einen einzigen Autokraten Entwicklungsrückschritte zu machen. Es ist ein Krieg gegen Zivilisten, das war früh klar.

Es ist ein Krieg gegen Frauen, Kinder, alte Menschen – und natürlich gegen Männer, die in wenigen Tagen ihren Arbeitsplatz gegen den Schützengraben tauschen mussten. Vergewaltigungen von Frauen und Kindern werden systematisch als Kriegswaffe benutzt, wie es manche Ältere von uns noch aus dem Jugoslawienkrieg in den 1990er-Jahren erinnern. Folterungen und bestialische Ermordungen von Zivilisten erinnern an das Vorgehen der russischen Armee in vergangenen Kriegen.